「ドン・キホーテの画家」として知られ、ドン・キホーテをはじめ、動きのある馬と人を描いた画家、安田謙。後年は一転、布を背景にした精緻な静物画に取り組み、独自の画風を確立しました。

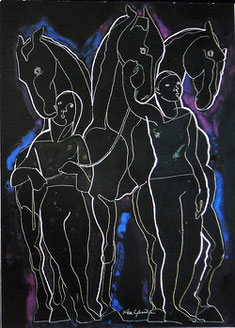

また、スクラッチと名付けた技法を考案し、動きのある線と、蝋と水彩のもたらす偶然性によって、即興的な面白さや芸術のもつ一回性の緊張感を伝えました。

師、須田国太郎の影響で、スペインの風土やスペインの写実画に魅せられる一方、京都の図案家の家に生まれて、画材や技法に通じていたことから、1960年代にはデザイン・スタジオを開設。京都の伝統的な図案界に新風をもたらし、後進を育てました。1970年にデザイン・スタジオを閉じると、創作活動を洋画家としての創作活動に専心する一方、京都市立芸術大学の教員として洋画や美術史を担当し、また、カルチャーセンターや市民教室の講師も務めました。

このサイトは、京都に生まれ、京都で活動し、京都で生を終えた画家、安田謙の人と作品を紹介するホームページです。

作品概要

画像をタッチすると、「作品紹介」の頁での、同じテーマの作品および、より詳細な解説に移行します。

ドン・キホーテ

やせ馬にしては力溢れるロシナンテ。大きいな手が特徴のドン・キホーテ。初期の作品は「フォービズム」的な表現で、力強い馬とドン・キホーテが描かれている。豪華な布を貼り付けた「マチエールの時代」を経て、「物語」を描く作風へと移行。絵画の虚構性を追求した。1970年代に入り、スペインを訪れる中、画風は「写実的」に変わり、さらには、モチーフを視点の異なる空間に置く「シュールレアリスム的」な表現へと変化する。その後、画面から馬が消え、キホーテも彫刻となって、静物画へと吸収されていく。

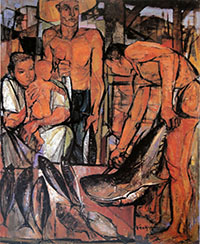

働く人々・馬と人

戦後初期には、力強く働く市井の人々、たとえば、魚市場や陶磁器工房で働く人々を描く。「魚市場」で、第20回独立展の独立賞を受賞。また、馬と共に働く人々と出会い、この出会いが馬、馬と人という終生のモチーフ、さらにはドン・キホーテシリーズを生み出す素地になったと思われる。「当時二条駅付近には石炭用の荷馬車がひしめき合っていたし、近くの三条通りには蹄鉄専用の鍛冶屋もあって、スケッチにはことかかなかった」(安田謙)。

静物画

京都市立芸術大学を退職後、入退院を繰り返す中、身の回りの対象を凝視し、それらを精緻に描くようになる。更紗模様の布を背景に、陶磁器や果実を配した構図で、空間内の緊張を表現するなど、東洋と西洋が入り混じった独自の静物画が誕生する。布の描写に図案家としての経験が活きている。「物と物とが、お互いに力関係が生じ、引き合うのである。緊張といってもよい。互の間の緊張は、空間を生じ、空気ともなる。私の場合この空気が描けた絵は成功であり、空気が描けていないのは単なる写生画に終わる」(安田謙)。

風景画

晩年には、底冷えのする冬の洛北の山里を訪れ、厳しくも優しい風景を写生した。一方、壮年期に訪れたヨーロッパや北アフリカで出会った人々や光景は、風景画としてだけでなく、ドン・キホーテシリーズの中にも再現されている。