ドン・キホーテ

ドン・キホーテの肖像 1960年

ドン・キホーテ 1961年

ドン・キホーテ 1963年

ドン・キホーテ 1964年

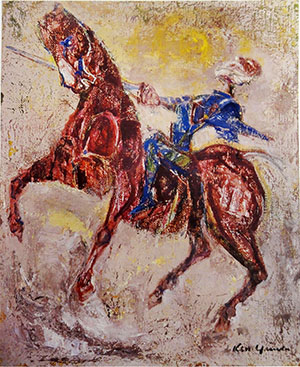

落ちるドン・キホーテ 1964年

ドン・キホーテ 1964-66年頃

ドン・キホーテ 1967年

ドン・キホーテ 1968年

主従 1968年

主従像2 1968年

再びラ・マンチャを出発す 1970年

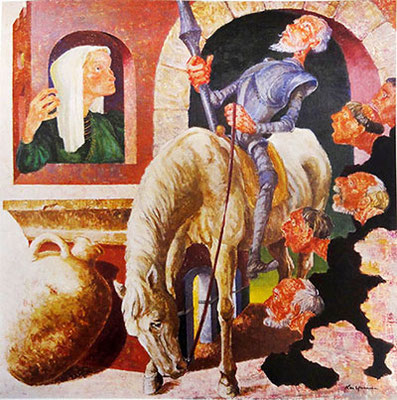

居酒屋への入場式 1971年

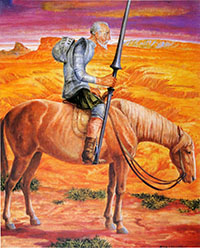

荒野に佇む 1973年

荒野を走る 1973年

入城(影)1973年

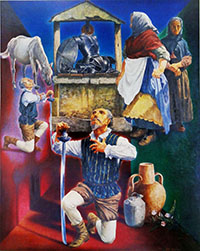

居酒屋への入城 1974年

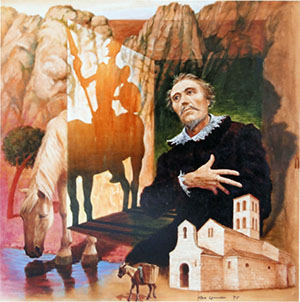

モンセラーの誓い 1975年

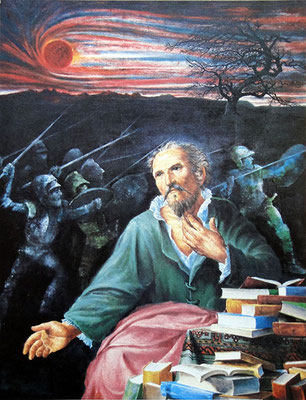

鎮魂譜 I 1976年

鎮魂譜 II 1976年

グロリア・エスパニア!(B) 1977年

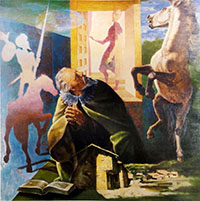

騎士道物語を耽読す 1977年

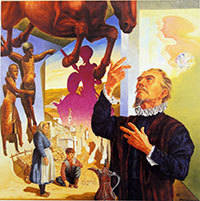

騎士道物語を耽読す 1978年

帯甲式 1979年

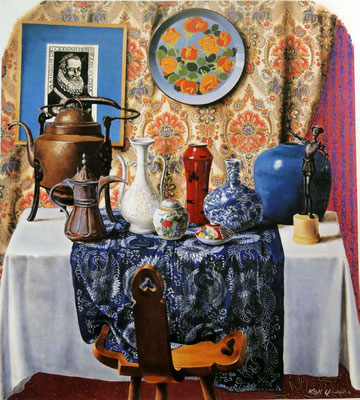

ドン・キホーテ像のある静物 1982年

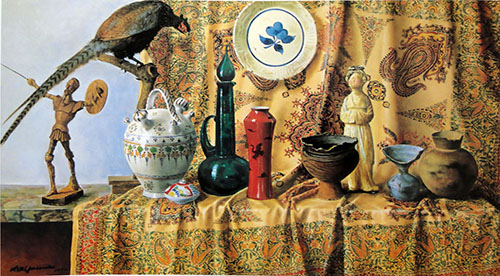

更紗のある静物 1983年以前

終戦後、ドン・キホーテの完全訳に接した画家は、1958年以降、毎年、独立美術展にドン・キホーテをテーマとした大作を2点、出品するようになる。

60年代前半は、フォービズム風の荒々しいタッチで、躍動するキホーテ像を描く。一方、1963年の作品はそれらと多少、趣が異なるが、これにはテレピン油で薄く溶いた絵の具(これを画家は京都風に「おつゆ」と呼んでいた)をキャンバスの上から垂らす手法を採用している。これにはアクション・ペインティングの画家、ジャクソン・ポロックの影響があるのかもしれない。彼の蔵書の中に、1960年にイギリスで刊行されたポロックの画集も含まれていた。

60年代後半には重厚なゴブラン織りの布をキャンバスに貼り付け、絵の具を厚く盛りあげて、質感のある作品を制作した。残念なことに、この時代の作品はほとんど残っていない。アトリエ新築時に設置した地下倉庫が大雨で水没し、とりわけ布を貼り付けた作品は致命的な損傷を受けたからである。

このアクシデントの後、画家は1970年、「再びラマンチャを出発す」と題する作品を描く。画風は一変し、物語風もしくは絵本の挿画のような表現に変わり、タイトルも「ドン・キホーテ」ではなく、個別のものになっていく。1971年の「居酒屋への入場式」では「図と地」や「奥行き反転」などの「だまし絵」的な工夫が加わり、「物語」の、あるいは「絵画」の虚構性が示される。同年に描かれたもう一枚のドン・キホーテ「我がドウルシネーア・デル・トボーソ」では、キホーテ憧れのドルシネア姫に、シモーネ・マルティーニの「受胎告知画」から聖母マリア像が「引用」されている。1972年に宮川淳が『現代の美術』別巻「現代美術の思想」に、「引用について」を執筆した時期である。

ところが、70年代初頭にスペインの地を繰り返し訪れるようになると、絵はきわめて写実的になる。同時に、「帰路」「荒野に佇む」「影」「落日」など、老騎士の孤立無援な戦いや徒労が意識されるようになる。この時期、デザイナーとしてはスタジオを閉鎖し、大学教員としては学園紛争や大学移転の矢面にいた。なお、1974年の「居酒屋への入場」では画面手前に写実的に描かれた陶器が配され、後の静物画への移行が予感される。1950年代の「陶工たち」を思い起こさせる構図でもある。

1975年以降、ドン・キホーテはキャンバスの中で「影」として表現されるようになる。一方で、キホーテというより、画家の自画像を思わせる登場人物が現れる。1976年の「鎮魂譜」では、前景の老人が振り返った背後に、スペインバロック絵画の巨匠ベラスケスの作品「ラス・メニーナス」から、戸口に立つ侍従の姿が引用されている。彼が扉を閉じると、画面を照らしている光が消えて絵は闇に落ちるだろう。実際、この翌年、独立展に出された作品からは、四半世紀ぶりにドン・キホーテが消える。かわりに、「グロリア・エスパニア!」と題された2枚の作品には、スペインの「動」と「静」が描写されている。

1978年、回顧展「ドン・キホーテとともに25年」を前に、画家は再び、ドン・キホーテを描く。ただし、主人公はキホーテではなく、『ドン・キホーテ』の本を読みふける老人である。ドン・キホーテの再登場について尋ねられた画家は、「なぜか分からない」と語っているが(「安田謙画集」, 1980年)、ドン・キホーテの再登場ではなく、キホーテはすでに老人の読む物語の中の幻に過ぎない。「ドン・キホーテの画家」と言われ、あるいはドン・キホーテのように生きてきた自身を俯瞰的に総括し、この時期、画家はタイトル(通称)の付かない自身を生きていく覚悟を決めたのではないか。

さらに、1982年の作品で、ついにドン・キホーテはセルバンテスの肖像画のある室内の中で、木彫と化し、シリーズは終焉を迎える。

時代を追ってドン・キホーテ・シリーズを見ていくと、画家は「自覚的に描いてきたわけでない」と語っているが、芸術の潮流に影響を受けつつ、シリーズ終盤には全体を俯瞰しながら、自身の画業を1つの物語として完成すべく、作品を描いた画家の姿が浮かび上がる。

追記:「騎士道物語を耽読す」(1978年)に描かれた女性(キホーテの空想上の貴婦人ドルネシアだと思われる)は、フランシスコ・デ・スルバランの「聖カシルダ」からの”引用”であることに気づいた。スルバランは「ドン・キホーテ」の作者セルバンテスと同じ17世紀のスペインで活躍した画家で、壺などのリアルな静物画を描いたことで知られる。スペインバロック期の芸術へのオマージュとして、シリーズ集大成の意図をもって描かれた作品だったのであろう。