静物画

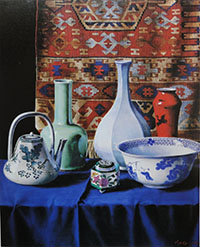

磁器静物 1979年

東洋振り 1979年

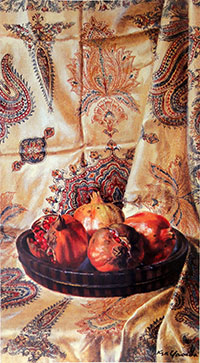

柘榴静物 1981年

二つの水差し 1980年

磁器静物 1984年以前

レキトスとロマングラス 1983年 以前

スペインの壺 1984年

出土静物 1989年以前

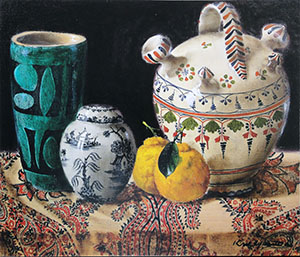

仏手柑と磁器 1984

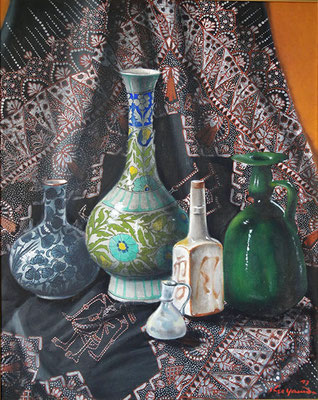

陶器類 制作年不詳

異国風静物 1980年

ロマングラスのある静物 1993年

三宝柑と壺類 1989年

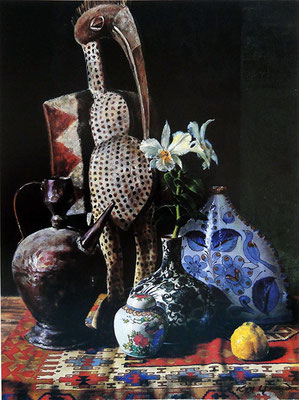

アフリカ彫刻のある静物 1987年

壺並ぶ (遺作) 1996年

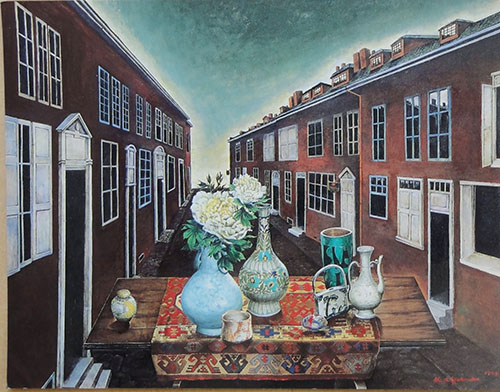

静物のある風景 I

机上静物 1983年 (松岡美術館リンク)

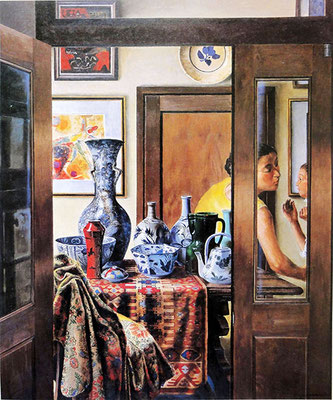

室内静物 (母と娘) 1986年

静物のある風景 II

聖堂(モンセラー) 1976年

街角静物 1992年

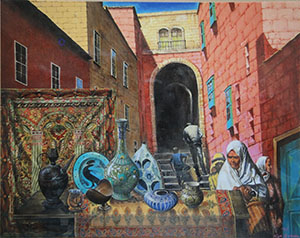

イスラム風静物 1993年

多忙な日々の中で少しずつ蓄積した疲労に加え、大学の退職前後には脳卒中や癌などの大病が重なった安田はリハビリテーションもかねて、身の回りの対象を凝視し、それらを精緻に描くことを始める。様々な土地の布を背景に、陶磁器や果実を配した静物画は、スペインバロックの写実的なそれを思い起こさせる一方、東洋的な雰囲気も持っていて、西洋の文化と東洋の文化の入り交じった独特の雰囲気を漂わせている。

「物と物とが、お互いに力関係が生じ、引き合うのである。緊張といってもよい。互の間の緊張は、空間を生じ、空気ともなる。私の場合この空気が描けた絵は成功であり、空気が描けていないのは単なる写生画に終わる。尊敬する宋元絵画の厳粛なる存在感とは、静謐の中に、裂迫感の表現にあると思う。まるで物理の域にあるかのように」(安田謙, 1989, 作品集あとがき)。

布の描写には図案家として活躍した時期の感覚が生かされている。

事物の描写は大作にも及び、独立展の大作では、ドン・キホーテシリーズに変わって、風景の中に静物を配置する構図が登場する。1985年に出展された室内画において、実際の風景とは視点の変換された構図が用いられているが、1990年代に入ると、意識的に視点変換や多視点的構図を用い、現実にはあり得ない光景を描くようになる。

「おお、シエナよ」(1995)ではグーグルマップの空撮のように、空から見たシエナの街を背景に机の上の静物が配され、「イスラム風静物」(1993)ではエキゾチックな風景の中に、足早に立ち去る人々と動かぬ老婆、その手前に静止した陶器類が配置される。さらに「街角静物」(1992)では、ジョルジュ・デ・キリコの絵のように、消失点の合わない遠近法の狂った風景の前に、花をいけた花瓶が描かれる。写実画家として致命的な脳卒中の後遺症である知覚的歪みを、空間の歪みを取り入れることで乗り越えようとしたのではないだろうか。

遺作となった「壺並ぶ」(1996)では、若い頃から手元に置いていた花瓶や、他者から贈られたアフリカ彫刻、亡くなる直前に自ら伊万里へ足を運んで手に入れた壺など、さまざまな思い出の品々が、人生において出会った人々や出来事のごとく、200号の大きなキャンバスに、漆黒を背景として、描かれている。このとき画家は末期癌を患っており、たびかさなる外科手術で、体力は著しく衰えていた。妻、静江氏によると、椅子から落ちそうになる身体をイーゼルの上からつるした綱を握り、命綱がわりとして描いていたという(安田静江「さよならドン・キホーテ」あとがき、1997、本阿弥書店)。完成した作品を積んだトラックが独立展に向けて東京へ搬送されるのを見届けた画家は、京都市内の病院に再入院し、この年の12月に死去する。