三浦佳世

三浦佳世は安田謙の長女。専門は知覚心理学・感性認知学。九州大学名誉教授。

スケッチは安田謙による生後3ヶ月頃の佳世像

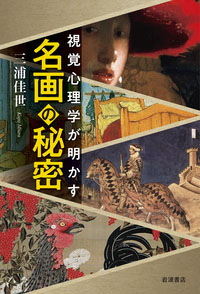

三浦佳世 安田謙のスクラッチ「視覚心理学が明かす名画の秘密」岩波書店,2018から抜粋

この本は、古今東西の名画を通して、見方・感じ方を論じたエッセイを集めたもので、安田謙のスクラッチ画に関する下記の記述は、第3章「ないはずの輪郭とかたちを見る」の12節、”線”を扱った話題の後半で言及されている。以下はその部分に当たる。

1975年5月、ミラノ。ドン・キホーテをテーマに油絵を描くことから「ドン・キホーテの画家」とよばれた京都の作家が、スペインの著名な画廊での個展を終えて、イタリアでの展覧会のために、バルセロナの港から送った絵の到着を待っていた。だが、予定の期日を過ぎても絵の一部が届かない。ジェノヴァの港で絵が足止めされ、上陸の許可が降りないという。幸い、イタリアに長期研修に来ていた美術史を専門とする大学の同僚に連絡がついて、交渉に当ってもらうことができた。だが、事情はわかっても、事態の改善は望めなかった。これでは広い展覧会場にかける絵が足りない。彼は急遽、現地で制作することを決意する。

油絵では下の絵の具が乾くのを待って、上に色を重ねていくので、時間が足りない、水彩画やふつうのスケッチでは個性がない、と思ったのだろうか、彼はスクラッチ画を描くことにする。スクラッチ画とは彼の考案した画法で、文字通り、絵の具を引っ掻いて線を描く手法である。濃い色の絵の具の下に蝋の層を下塗りし、先の尖ったものでこれを削って基板の紙の色を浮かび上がらせるものだ。細い線を並べて銅版画のように見せることもできるが、より彼らしいのは、馬や人を単純な輪郭線でとらえることだった。

この画法のアイデアを、彼はパリの画廊で見たマリーノ・マリーニの作品から得たというが、手法を確立するまでには多くの苦労があったようだ。面白いことに、そのヒントを「染め」を行う人から得たという。京都人らしい話だ。

この画法では、まず水性の絵の具を蝋の上に乗せることから始まる。だが、そのままだと絵の具が蝋に弾かれる。彼は牛の胆汁を原料とする媒材を使って、この問題を解決する。だが、この媒材は当時、大きな画材店でないと入手が難しかった。替わるものとして、浸透材のロード油が使えることに気づく。水性の絵の具とロード油を混ぜて蝋を引いたケント紙に塗り、乾いたらこれを削って絵を描く。その上に絵の具を重ねてもよい。問題は定着だ。彼は熱を加えて蝋を絵の具に吸収させる方法を採ったが、手近なストーブや電熱器を使ったので、微妙な調節ができない。熱が高すぎると蝋が融けて絵の具が落ち、低すぎると定着せずに、触れただけで傷が付く。考案した本人でもときおり失敗したようだ。

さて、ミラノで絵を描くと決めた彼は、すぐに現地の画材店に足を運ぶ。しかし、日本と同じ画材が揃うわけではない。使えそうな材料を調達して(「グラッチェ」しか知らないのに、どうやって意図を伝えたのだろう)、滞在先のホテルでさっそく実験を始める。下地を乾かし絵を定着させるには、ドライヤーや扇風機など、ホテルで使えるものは何でも使ったことだろう。ひたすら制作に打ち込み、開催日を迎えた。

海外での個展のために周到に用意した油絵を並べることができなかったのは残念だったと思う。だが、終日ホテルで画面に線を刻んだ日々は、ぬかるんだ道に傘の先で絵を描いた少年のように、楽しくも充実した時間だったのではないだろうか。彼の絵をミラノの人びとがどのように評価したかは聞いていない。だが、評価がどうであれ、彼にとっては確信のもてる日々だったことと思う。いや、そうであってほしい。画家の名は安田謙、私の亡き父である。

ホテルで制作を手伝った画家の妻、つまり亡き母は後年、歌集を出した。その一首、「試行錯誤の日々なまなかに身力の限りを生きてキホーテ老いぬ」(安田静江「ドン・キホーテの家」本阿弥書店)。共に歩んだ道は平坦ではなかったと思うが、二人して身力の限りを尽くせた日々は幸せだったことだろう。

三浦佳世 土地の色・影の色 「科学者の目、科学の芽」岩波書店(編),2016年 から一部抜粋

この本は雑誌「科学」に掲載された、科学者によるさまざまなエッセイ36編を再構成したもので、下記に再録した内容は、第一部「見えるものと見えないもの」に掲載された「土地の色・影の色」に書かれたもの。安田謙に関連する話題の部分のみ再録した。

はじめて福岡に来たときに、「あっ、アジアだ」と思った。いかにもアジアという建物があるわけではない。屋台の香りがアジア的だったというわけでもない。うまく言えないのだが、恐らくは街の色にアジア的なものを感じたのだと思う。そういえば、地域や集団の特徴、たとえば校風などを、感覚的かつ包括的に把握する際に、「カラー」とか「色」という言葉が使われるのは面白い。…(略)…

私にとってのスペインは紫だ。私の父は絵描きで、いっとき、ドンキホーテの連作を描いていたことがあった。したがって、背景にはスペインの風景が登場したが、城壁や山肌、馬の足下にしばしば紫が用いられ、私はてっきり、明治や大正の画家が印象派の画法を学んで影を紫で描いたことの影響を受けているのだろうと思っていた。しかし、後日、学会でスペインを訪れ、マドリッドからグラナダまでを鉄道で旅をした際、車窓から見える山並みが夕日の中で紫色を帯び、赤っぽい乾いた大地にオリーブの木が落とす影もまた濃い紫であるのを見て、あの紫はスペインの色だったと実感したものだ。

影と言えば、高校時代に油絵を描いていた私は、影は黒いものだと思い込んでいて、黒の絵の具をテレピンで薄めて影を付けていた。漁村を写生した絵を直していたとき、父は「よく見なさい。影は黒とは限らない」と言って、パレットにあった紫の絵の具を筆に取り、影の部分を直し始めたことがあった。直接、教えてもらったのは、後にも先にもその1回限りだったが、紫を使うと、絵が明治や大正のそれのように、古めかしく重苦しい印象になると思って避けていたのに、紫の影を重ねたとたん、暗くて寂れた漁村が、モネの描くような明るいモダンな海景へ一変したのには驚いた。色の力を見た瞬間でもあった。

絵を描くことは、対象をよく見ることを学ぶのにはよい機会だ。素直な目で対象を見ることは思いの外、難しい。影は黒だと頭で思い込んでいると、黒にしか見えない。しかし、見たままの色を写し取ろうとよく見ると、影が黒いことはむしろ稀で、物体や照明の影響を受けてさまざまな色をしていることに気づく。 …(略)…

対象を素直な目でよく見ることは、画家に限らず、視覚研究者にとっても大切である。視覚研究者はさらに、目に見えないものに対しても、敏感であらねばならない。意識下の影響も視野に入れるには、仮説は仮説として、それに惑わされない実証と考察の力が必要である。仮説を実証したい研究者にとっては難しいことである。芸術であれ科学であれ、「素直」というのは、案外、超絶技巧なのかもしれない。