梅原猛

梅原猛氏は哲学者。元京都市立大学学長。初代国際日本文化研究センター所長。

安田謙とは京都市立芸術大学での同僚であった。

梅原猛 安田謙回顧展によせて 「安田謙回顧展図録」京都新聞社,1980年から抜粋

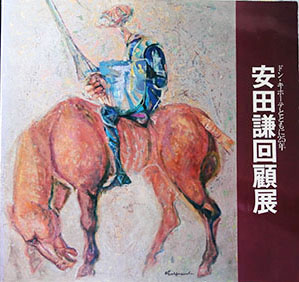

安田謙氏はドン・キホーテを描き続ける画家として知られている。ここ20年ほどの間、氏は何枚ドン・キホーテを描いたことか、おそらく数にして数十点、号にしては数千号になろう。

氏が、ドン・キホーテを画き続けるのは、よほどドン・キホーテに魅かれるからであろう。なぜ、ドン・キホーテを描き続けるのかと、氏にたずねると、ちょうどセルバンテスのドン・キホーテの全訳が出たからだというが、それのみではあるまい。氏が、この、功利の時代に、孤独に挑戦する蒼白き理想の騎士に共感すろところが大きいからであろう。安田氏の中には、ドン・キホーテのように正義に向かって直進する剛直な古武士の面影がある。氏はドン・キホーテを画いているつもりで、あるいは自己自身を描いているのかもしれない。そういえば、氏の画くドン・キホーテの顔はますます氏自身に似てきた。所詮芸術家というものは、何を描いても、自分自身を画いているのかもしれない。

正直にいえば、氏の画くドン・キホーテについて、私は前々から多少の違和感をもっていた。どうも私がセルバンテスから感じているドン・キホーテと少しちがう。そう思ったが、それが何によるか分からなかった。しかし、ある日、氏の絵を見ていてその理由が分かった。それは、馬が勢いがよすぎるのである。ドン・キホーテの乗るロシナンテは痩せたロバではなくてはならないのに、氏の描くロシナンテは、堂々たる馬である。少し解釈がちがうように思われるが氏の作品の流れを見ると、氏はドン・キホーテをえがく以前に、多くの馬をえがいている。氏は、ドンにホーテの画家であるとと共に、あるいはドン・キホーテの画家である以上に躍動する馬の画家でもある。

そういえば、氏の初期の名作「魚市場」もそこに描かれているものは、躍動する魚と魚を買う人間である。氏は、ベルグソンのように、躍動する生命に、盡きない興味をもっているらしい。ドン・キホーテにしても、氏が描こうとするものは、実利の時代に、あえて理想を夢みつづける、時代ばなれの騎士の滑稽さにあるのではなく、この、生気を失った時代に、理想の冒険を行おうとするこの騎士の勇気とその生気にみちた行動にあるらしいのである。とすれば、ロシナンテがドン・キホーテと共に、あるいはドン・キホーテ以上に生き生きとしてるのも無理はないのである。

この躍動する生の画家安田謙氏が最近、静物を描き始めている。氏は、動の画家から、静の画家に転向しようとしているのか。それとも、老いを知らないこの画家も、いよいよ静寂を求める年令に至ったのか。私はその理由はよく分からないけれど、氏の最近の静物画には、氏らしい大きな画境と適確な対象の把握があって大へん好きである。 …(後略)…(京都市立芸術大学教授)

梅原猛 ドン・キホーテと馬の画家 「安田謙画集」1980年から抜粋

なぜ、氏がそのようにドン・キホーテに憑かれたのか、理由はよく分からない。安田氏に聞いてみたが、その時、ちょうど、ドン・キホーテの全訳が出て、それを読んで感動したからという。しかし、それでは答にならない。全訳が出たからといって、それを一人の画家が、一生のテーマとして画をかき続けるという理由にならない。

おそらく、それは、安田氏自身すら説明の出来ない一つの出会いであったにちがいない。安田氏は芸術家としてのもっとも深い部分において、ドン・キホーテと出会った。そして、その出会いによって安田氏は、変わった、あるいは、それによって氏は自らの芸術家としての本質を発見したといえる。芸術家が芸術家としての自己の本質を、容易に語れるとは思われない。

私は自己の作品について、あまりに雄弁に語る芸術家を好まない。もし、彼のつくったものが、彼の自ら語る通りのものであるとすれば、それは、大したものではないとさえいえる。なぜなら、芸術は、必ず無意識の部分があるからである。この無意識の部分こそ、芸術にとっては本質的なものではないかと私は思う。

…(略)…

この子供に人気のある滑稽小説の主人公、ドン・キホーテの中に、16世紀スペインがもっていた高い理想精神を見るのは、スペインの哲学者ウナムノである。 …(略)…

ウナムノは、ドン・キホーテの中に、かつて世界を支配しいた高貴なスペインの理想主義を見る。この高貴なる精神は、卑劣な商業主義の支配する近代という時代には何とあわれで滑稽に見えることか。

私は、このウナムノのドン・キホーテの解釈を正しいと思う。ドン・キホーテは、近代という商人主義の支配する時代に時ならず現れた蒼白なる理想主義者なのである。

安田氏が、どこかで、この蒼白い騎士の相貌をもっていることは否定できない。私はある事件で、氏と共に戦ったことがある。この戦いにおいて、氏は、ドン・キホーテの如く勇敢であった。氏にとって、戦いの勝負は二の次のようであった。それよりもどちらが正しく、どちらがまちがっているかが問題のようであった。そして一旦自分が正しいと知ったら、氏は、槍を構えたこの蒼白い騎士の如く突進していったのである。

こちらは正しいに決まっているが結果はどうなるか分からない。勝つか負けるかはまだ不明だ。こうい時に、安田氏のような勇気を持っている人は、まことに頼りがいのある味方なのである。氏のこういう姿を見て、氏のドン・キホーテに対するうちこみ方がなみたいていのものではないことが分かった。氏は、ドン・キホーテの如く、高い理想の持ち主であろう。安田氏には、どこかで、骨太の古武士のような面影がある。

…(略)…

氏のドン・キホーテの画は、必ずしも滑稽ではない。氏はドン・キホーテの画をきわめて真面目にかいているのである。氏はドン・キホーテの画を、幻想のさめる時点においてえがかず、幻想の中においてえがくのである。何か、氏のドン・キホーテには、懸命に、つっぱったところがある。ここで画家自らドン・キホーテと一緒になって、幻想よ醒めるなかれ、理想よしぼむなかれと、がんぱっているところがある。

氏のドン・キホーテの絵に、必ずといってよいほど馬が登場する。もとより、ドン・キホーテの愛馬、ロシナンテである。…(略)…

ひょっとして安田氏は、このロシナンテをドン・キホーテ以上に愛しているのではないか。ロシナンテは、小説では、あわれな痩馬であるが、安田氏の画では、けっして痩馬ではないのである。ドン・キホーテは確かに痩せているが、その馬はたくましいのである。安田氏のドン・キホーテに、もう一つ、滑稽感と悲愴感がとぼしいのは、その馬が立派すぎる故である。…(略)…

安田氏は、馬をかかんがために、ドン・キホーテをかいているのではないか。じっさい、安田氏は、ドン・キホーテを描く以前に馬をかいているのである。…(略)… 安田氏は馬なきドン・キホーテより、はるかに多く、ドン・キホーテなき馬をえがいているのである。

となると、われわれは今まで、芸術家としての安田氏をいささか誤解していたことになる。氏はドン・キホーテの画家である以上に馬の画家ではないか。…(略)…

馬が生の権化の如く、踊り、はねているのである。これは、もっとも軽やかで、もっともたくましい宇宙の精のように思われる。それにたいして、この馬の背に乗る人間は、何と重たい存在であることか。氏の画では、この、馬の軽さと、ドン・キホーテの重さが、戦っているように見える。

氏のドン・キホーテの画を構成するものはドン・キホーテの理想精神と、サンチョ・パンサの市民精神の対立というものではない。軽やかにとびはね、宇宙の果にまで出かけようとするかに見える馬と、この馬に重くのしかかり、無用な槍をもって、無用な形而上学的な妄想にふける人間、ドン・キホーテとの対立がこの画の主題ではないのか。

それゆえ、氏にとってドン・キホーテは何であるという問いは、まちがいであって、それより氏にとって馬は何であるかと問うべきであろう。

この問いを問うとき私は氏が、フォービズムから出発した画家であることを思い出す。フォービズムは19世紀の末にヨーロッパを風靡した生の哲学の影響を受けている。それはあまりに理想的な近代文明によって、窒息されそうな生の復権を主張するものである。そして、生は、たとえばベルグソンの場合が、そうであるように、絶えざる動きによって、特に、飛躍によってとらえられているのである。

安田氏が、馬の中に見るものは、正に文字通り、そういう生の凝縮なのである。疾走し、奔走し、飛躍し、跳躍する馬、安田氏はそういう馬に、生の原点を見るのである。…(略)… 安田氏はそこにベルグソンのいわゆるエラン・ビタールそのものを見ているのであろう。

こういう馬やドン・キホーテの画の一方、氏は風景、特に大和の山を題材として画をかいている。その大和の風景は氏の師匠である須田国太郎氏の影響であるというが、この風景画は骨太のよい画であると私は思う。

ここでもやはり「生」の画家である安田氏の本領がでているように思われる。山が生きているのである。葛城山も二上山も、何か、古い精を秘めているかのようである。日本の山は微妙な美しさをもってはいるが、日本人は、昔から山を、単に美しいものと見なかった。山は生きていて、そこには多くの精霊が群がっているのである。私は安田氏の風景画が好きなのは、氏は、そういう生きた山を画くことができるからである。…(略)…

安田氏は、先年、定年を迎えて、長年つとめていた京都市立芸術大学を退職した。そして退職後、個展を開いたが、…(略)… この個展で氏は、静物画を多くえがいた。…(略)…

この静物画をはなはだ、面白いと私は思う。動きゆくもののみを、何十年とかいた画家が70才近くになって、はじめて動かざるものをじっとみつめるようになったのである。その動から静へと転化した氏の眼から何か新しい美が発見されるのではないか、と私も期待しているのである。