画家のことばから

画家は日頃から、絵に語らせるべきであって、自らの絵を説明したり弁明したりすべきでないと語っていたが、新聞社の取材に応じて、あるいは自らの画集やカタログにおいて、制作の背景を話す機会が少なからずあった。このページには、そうした中から、画家の言葉の一部を再収録する。

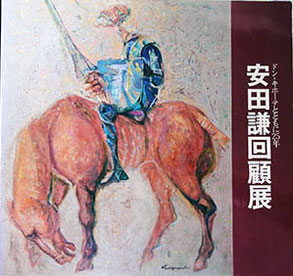

回顧展に憶う 「安田謙回顧展図録」(1981)から抜粋

多くの人々から、このテーマとの結びつきについて質問されるが、相手を納得させる答えができたことがない。描き始めた動機は単純であったとしても、長い時間が、複雑にしたと云うことである。

あとがき 「安田謙画集」 (1980) から抜粋

私は京都で生まれ、今日までここに住んできたから、他の土地で暮らそうとは思わないし、その経験もない。

もともと京都が好きであった。

この古く厚い文化圏には、その中で育ったものに何らかの関わりを与え、影響を及ぼさざるを得ないものがある。

特に美術の伝統は、ことのよしあしにかかわらず、それが広く深く息づいている。例えば京都の日本画というジャンルがそれである。

私が油絵の画家になりたいと、希望をもつようになった頃(昭和5年)の京都の洋画界は、他の世界に比して狭く、浅かった。

東京美術学校の教授を辞した浅井忠が、京都に来たのは、明治35年と云う。京都高等工芸学校(京都工繊大)の教授となり、39年には、関西美術院を起こしている。その後2年足らずで亡くなったが、美術院から多くの画家を輩出させた。梅原・安井であり、足達源一郎・斉藤与里・石井柏亭・津田正楓・宮本三郎・田崎広助・向井潤吉等等その他、多数の人がそれである。然し、それ等の人たちは、いづれも、京都を離れ東京へ向かってしまった。

浅井忠のあとを勤めた鹿子木孟郎も、すでに亡く、わずかに黒田重太郎が指導されていたのである。明治後期より、大正後期に至る時期は、京都は少なくとも、東京に比すべき二大生育地であった筈である。にもかかわらず、若い画家達が、この地を去って行ったというのは、修行の地ではあっても、才能を発揮出来る場所ではなかったと云うことである。

昭和の初めに、太田喜二郎先生が帰朝され絵専・美校の講師となられた。私も、美校で、デッサンと油絵の初歩を学んだ。私の西洋画への、最初の進路が開かれたのである。

昭和8年の秋、独立美術京都研究所が開設され、私は研究生となった。間もなく須田国太郎先生を迎えることとなるのである。

それは、若い研究生のみならず、京都の画壇にも、将にエポックであった。

先生の業績は、ここに述べるまでもない。この大先達の声該を、身近に接し得たことは、幸福であった。…(略)…

当時、すでに、1930年協会は解散し、独立美術に移行して、数年も経ていなかった。若い独立美術の連中は、うつぼつたる気概を奔騰させて、意気軒昂たるフォービズムの時代であった。

この刺激的な雰囲気は、魅力的で、憧れはしたものの、自分には、容易に傾倒し得ないものを感じていた様である。むしろ、研究所の中に萌芽のきざしを見せていた、シュールレアリズムに興味をよせていた。

事実、日本のシュールレアリズム運動の勃興に、独立京都研究所の名は、残されるものがある。故北脇昇君や小牧源太郎君は、研究生仲間であったからである。…(略)…

そして、応召・従軍・解除と、終戦は、歴史を変えた。

私の怠惰は、仕事に、反影するかの様に、歩みは遅かった。…(略)…

私は、人の背の、うしろから、ぼそぼそと端切の悪い京都弁で喋って来たようである。…(略)…

そして長い時間とともに、現在に至るのである。 …(略)…

静物画と私 「絵」(No.206, 1981年4月号, P.36-37, 日動画廊発行)から抜粋

四年前、私が京都芸大(注:京都市立芸術大学)を停年退官するにさいして、記念展をやってやろうという話が洋画研究室で持ち上がり、間際の二月初めに、文化芸術会館で、本人の私を始め非常勤の講師、助手に至るまで、各教員が出品し「安田謙教授を送る 研究室展」を催すことが出来た。

準備期間が短い上に、当時大学は、移転整備問題で全学が大ゆれを経験した後であり、私自身も深くこの問題に関わっていた関係で、連日会議や交渉に時間を取られて、制作は意のままにならなかった。私のために催される展覧会であるからには、大作は勿論、私なりに充実したものを描かねばならないとあって、精一杯の無理を重ねたのである。その結果は疲労困憊し、暫くの休養を必要とするに至った。

そして長い教師稼業を辞めてみると妙に落ち着かない自分に気付くのである。少しは静養せねばと決め込んでも四、五日するとアトリエが気になる。仕事でも始めるかと画架の前に座るのだが、頭も体も空白状態で一向描きたいという感情が湧いて来そうにない。

やむなく身辺にある雑器や果実を描き始めた。小品が主であるから構えることもなく、謂わば平易な写生画である。もともと私は静物を描くということはまれであった。

この作業が暫く続いた。描く行為の中で、折々の発見が私を駆りたてた。例えば、静止した物を見つめていると、物自体が異常な程の緊迫感を内在していることに気付く、そして、物と物との相互関係が、物の周囲、即ち空間が自然に生まれるということに気付いた。又そのことは、画面に抜き差しならぬ、存在感の表現でもあるということ。

そうして数枚の静物ができあがった頃、体も完全に回復していることに気付いた。このシリーズに、この先も当分没入して行くことと思う。

私の仕事 静物 「安田謙作品展 1989」(図録)から抜粋

もともと静物なるジャンルは、絵画の本流とは言えないし、美術史的にも新しく、傍流の感はある。取り組む人々の数も少なく、鬼神人を驚かすといった作品も少ないと思う。

私がこの静物に没入した当時は、写実の眼で物を見る習慣もあり、日々の静物画制作上での種々の発見があった。このことは長い画家生活の中でも、最も充実したひびでもあった。それが今日まで静物を描き続けさせた要因でもある。

その「あるもの」或いは「種々の発見」とは何であったろうか。

私の静物の場合、ガラクタ類や布類などを配置(構図)する。先ず配置された物を凝視することから始まる。次に其処に物が存在することを描く、凝視するごとに、物はその場に凝結する。まるで活き物のようにその場に固く塊る。そして物と物とが、おたがいに力関係が生じ、引き合うのである。緊張といってもよい。互の間の緊張は、空間を生じ空気ともなる。

私の場合この空気が描けた絵は成功であり、空気が描かれていなのは単なる写実画に終わる。

尊敬する宋元絵画の厳粛なる存在感とは、静謐の中に、烈迫感の表現にあると思う。まるで物理の域にあるかのように。